雛人形の飾り方、並び順の解説。

何処に飾れば良いの?雛人形の並び順って?決まりがあるの?

3人官女や五人囃子に右大臣、左大臣などのお人形にも並び方の決まりが有ります。

迷ったときの参考にどうぞ。

雛人形の飾り方

雛人形を飾る場所ですが、特に省スペースのものであればサイドボードの上や箪笥の上、ピアノの上など、どこに飾っても大丈夫です。

その時にちょっとした工夫をすると一段と美しく飾れます。

せっかくお雛様を飾るのですから、家族の目の届かない部屋に飾るのではなく、リビングなど家族の目の届く場所に飾って、桃の節句をお祝いしてください。

【例】 ピアノの上に雛人形を飾る場合

例えばピアノの上などの場合、親王飾りの下に赤い毛氈(もうせん)等を敷いて飾る事によって、毛氈の赤とピアノの黒のコントラストにより、おひな様が一層映えて、きれいに飾れます。こうしたちょっとした工夫で、お雛さまは引き立ちますし、ピアノの上でも違和感無く飾ることが出来ます。

【例】 リビングに飾る場合

リビングに飾る場合でも、サイドボードの上を利用したり、折りたたみのテーブルやカラーボックスを横にするなど台になるものを用意し、その上に赤い毛氈を敷いて飾るとお雛様が引き立ちます。

おひな様の飾る台を用意して、お子様と一緒に家族みんなで飾れば、おひな祭りを一層楽しむことが出来ます。

雛人形の並び順 段飾り

-

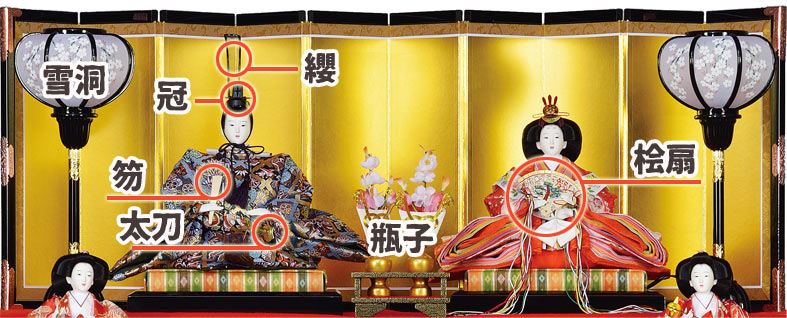

【最上段】親王(殿・姫)

段飾りの最上段には、内裏びなの男雛(お殿さま)と、女雛(お姫さま)がきます。

普通は、向って左にお殿さま、右にお姫さまを飾ります。後ろには金屏風を立て、両脇に(雪洞)ぼんぼりと、二人の間には桃の花をさした瓶子(へいし)をのせた三方(さんぼう)飾りを置きます。(京風は男雛と女雛の並びが逆になります。)

男雛の冠は、纓(えい)をまっすぐ立ててください。笏(しゃく)は右手に持つものです。太刀(たち)は左の腰の袖の下にいれます。女雛の桧扇(ひおうぎ)は、開いて手にもたせてください。 -

【二段目】三人官女

二段目には、三人官女が並びます。これには両側が立つものと、まん中が立つものとのふた通りがあります。

もし、座っている官女が一人なら、それを中央に配置し、立っている官女が一人なら、それをまん中に置きます。

手にもたせるのは、まん中の官女が「三方」(京風は「島台」)、向かって右の官女が「長柄銚子(ながえのちょうし)」、左の官女には「加銚子(くわえのちょうし)」(正しくは提子(ひさげ))、間には高坏(たかつき)を置いて、桜もちや草もちなど季節の和菓子をお供えします。

左右の女官ですが、それぞれ外側の足が少し前へ出ていますので、それでどちら側かが分かります。 -

【三段目】五人囃子

三段目は、五人囃子(ごにんばやし)の席です。これは雅楽(ががく)の楽人のときもあります。

向かって左から「太鼓(たいこ)」、「大皮鼓(おおかわつづみ)」、「小鼓(こつづみ)」、「笛」と並び、そして「扇」を持つ「謡い手」が右端に来るようにします。 -

【四段目】随身

四段目は随身(ずいじん)を飾ります。

随身は向かって右が通称左大臣でおじいさん、左が通称右大臣で若者がきます。木目込み人形で両方とも同じ顔をしている場合は、黒っぽい衣裳のほうを右におきます。

冠は、お殿さまと同じにかぶせ、巻纓(けんえい)および耳飾りのような(おいかけ)をつけます。

左手には弓をもたせて袖にはさみ、矢は羽根を下に右手にもたせます。背負い矢は、向かって右の肩から先が見えるようにします。

中央に菱餅(ひしもち)と掛盤膳(かけばんぜん)を並べます。 -

【五段目】仕丁

五段目には、仕丁(してい)(衛士(えじ))を飾ります。

沓台(くつだい)をもっている仕丁がまん中、向かって左に台笠、右に立傘をもたせます。(京風はまん中にちり取り、左右に熊手と箒(ほうき)をもった人形を飾ります。)外側の手をあげていますので、左右はそれを基準に判断するといいですよ。

なお、桜、橘(たちばな)は、桜を向かって右(左近の桜)、橘を左(右近の橘)におきます。 -

【六段目・七段目】

【六段目】嫁入道具揃(よめいりどうぐぞろい)。

箪笥(たんす)・長持(ながもち)・鏡台・針箱・表刺袋(うわざしぶくろ)・火鉢(ひばち)・茶道具を並べます。【七段目】御輿入れ道具(おこしいれどうぐ)。

御駕籠(おかご)・重箱(じゅうばこ)・牛車(ぎっしゃ)を並べます。